Das Ende der Wasservogelzählung-Saison im April hat sich wie gewohnt deutlich auf die Zahlen niedergeschlagen. Am 12.04.2025 wurden nur mehr 2.535 Wasservögel auf der gesamten Seefläche gezählt. Das ist nicht einmal die Hälfte des Vormonats, aber immerhin über 700 Vögel mehr als im April 2024.

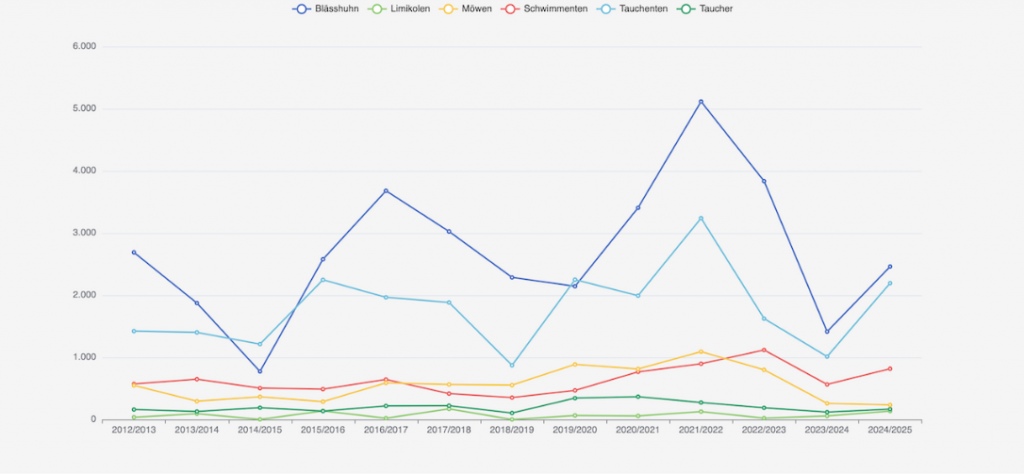

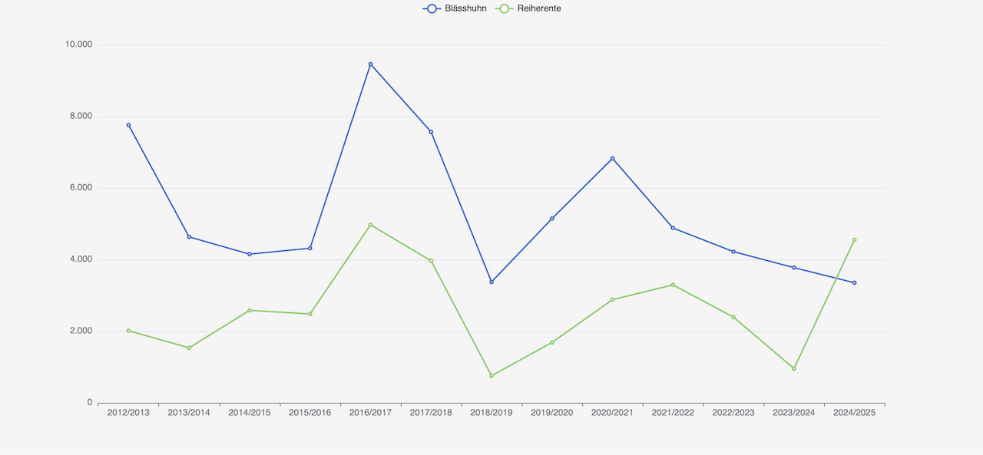

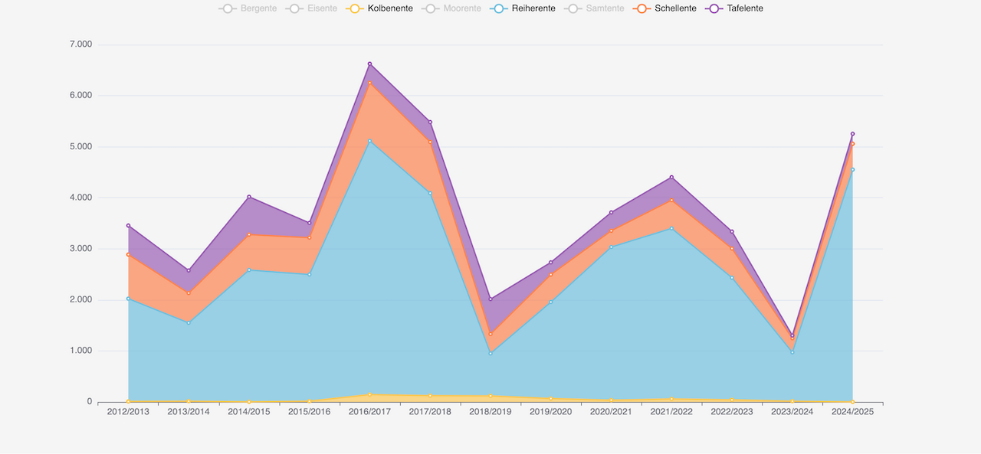

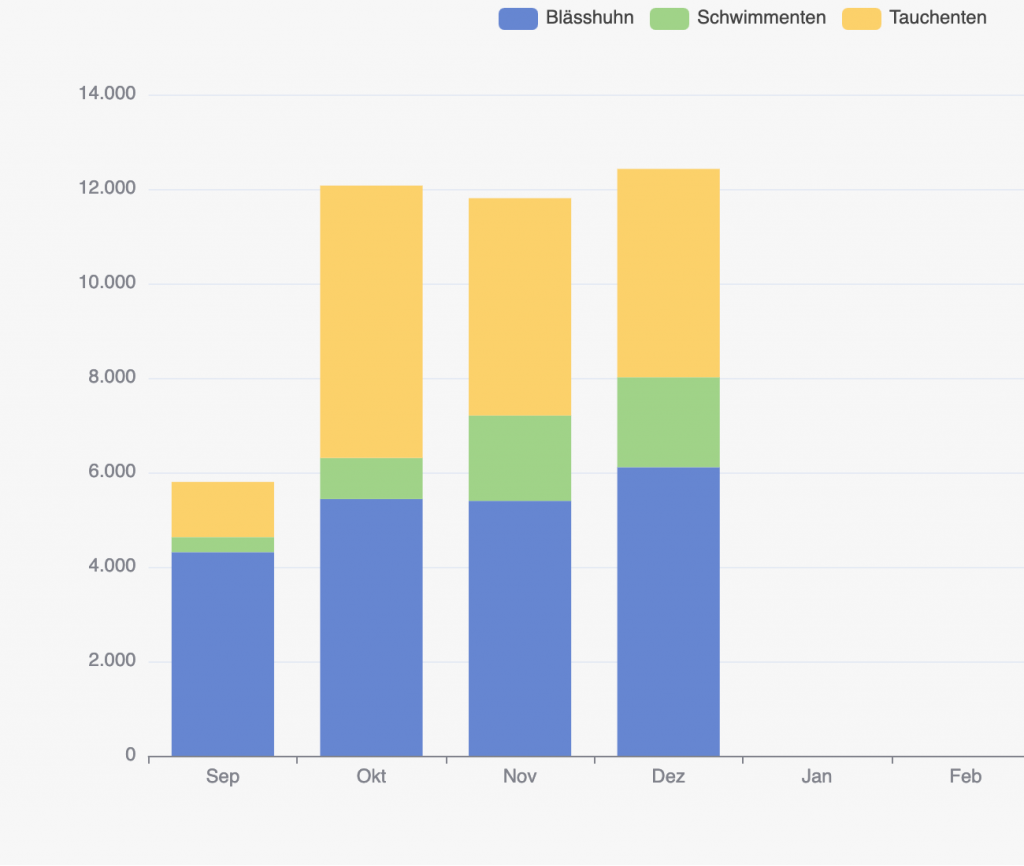

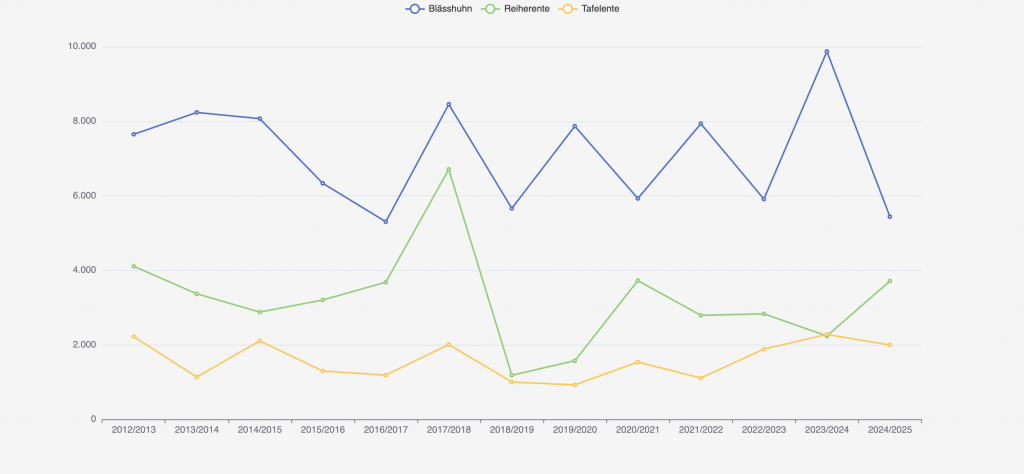

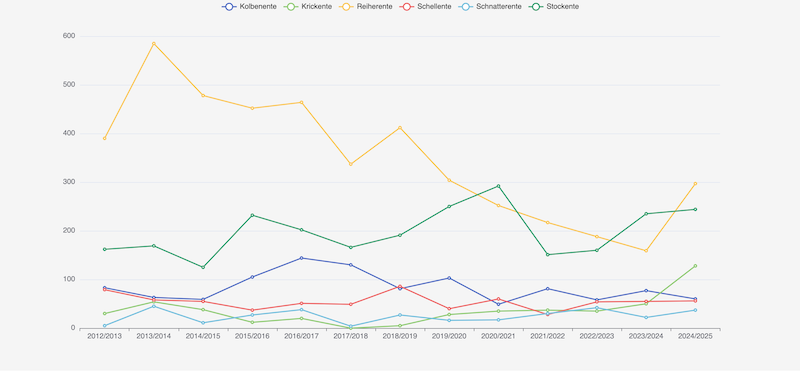

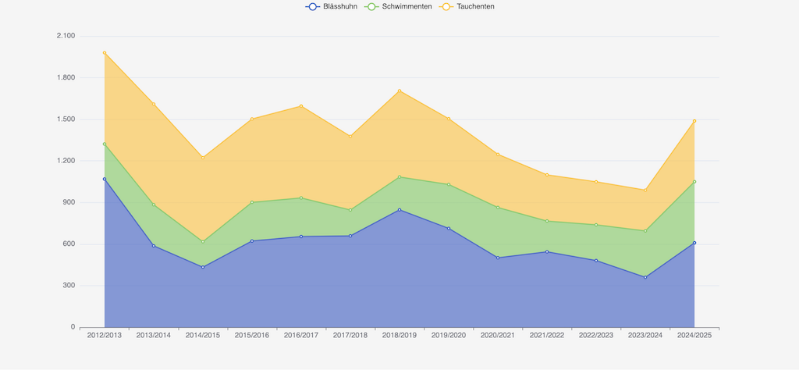

So liegen auch bei den Einzelbetrachtungen fast durchgängig alle Werte über denen des Vorjahres-Aprils. Dennoch liegt die Gesamtzahl verglichen mit den letzten 13 Jahren auf einem eher niedrigen Niveau. Wenn man die Zahlen etwas differenzierter betrachtet ergibt sich ein etwas uneinheitlicheres Bild. Die niedrigen Zahlen sind im Wesentlichen den Tauchenten und hier insbesondere der Reiherente geschuldet, die seit etwa 5 Jahren die Hälfte bis zwei Drittel vom Niveau der Jahre davor ausmachen. Bei den Schwimmenten zeichnet sich in diesem Jahr ein ganz anderes Bild: mit 441. Ind. haben wir einen deutlichen April-Höchststand.

Als Besonderheiten seien dieses Mal ein überfliegender Schrei- oder Schelladler am Westufer, sowie ein Fischadler am Aiterbacher Winkel, 2 Ohrentaucher bei Seebruck und 4 Zwergmöwen im Irschener Winkel erwähnt. Auch die beiden Meeresenten-Arten Bergente (2 Ind.) und Eisente (3 Ind.) verweilten noch in der Hirschauer Bucht.

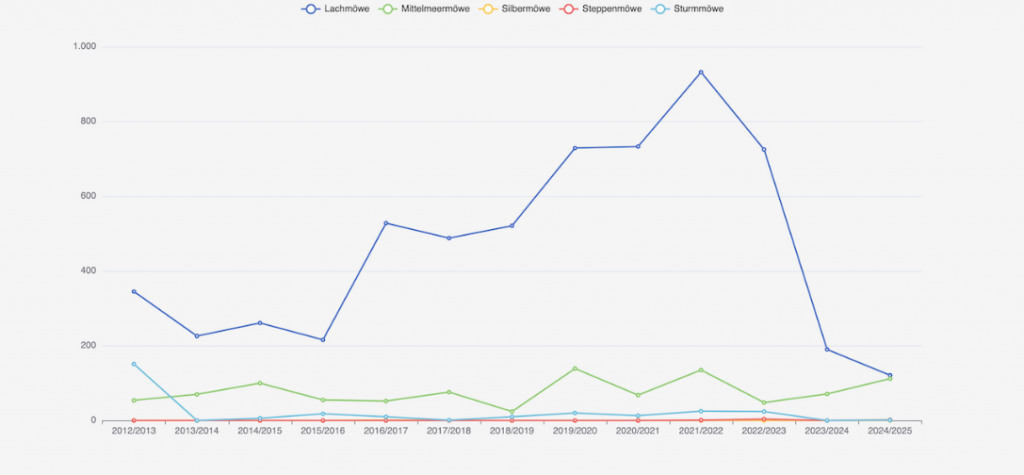

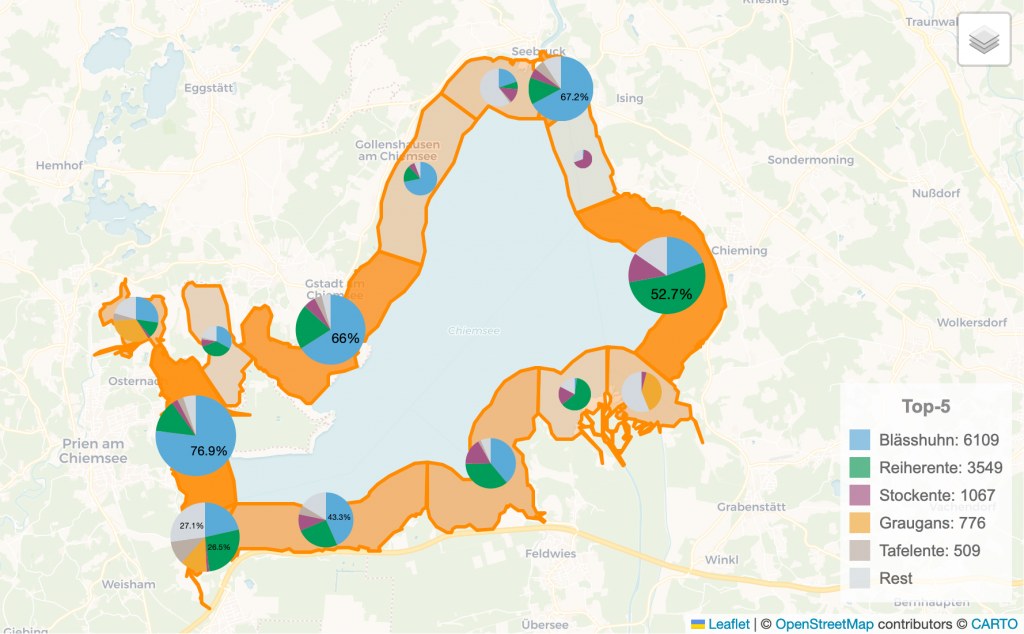

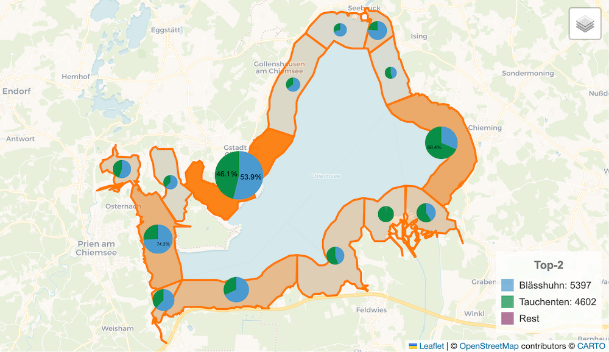

Der Reihe nach die Top-10 Arten: Blässhuhn (609 Ind. / 24%), Haubentaucher (308 Ind. / 12,1%), Reiherente (297 Ind. / 11,7%), Lachmöwe (265 Ind. / 10,5%), Stockente (244 Ind. / 9,6%), Graugans (157 Ind. / 6,2%), Krickente (128 Ind. / 5%), Höckerschwan (79 Ind. / 3,1%), Kolbenente (60 Ind. / 2,4%), Schellente (56 Ind. / 2,2%).

Fast schon traditionell gab es nach der letzten Saisonzählung einen gemütlichen Ausklang im Seecafe Toni.

Eine Gesamtzusammenfassung der Saison 2024/25 folgt demnächst.

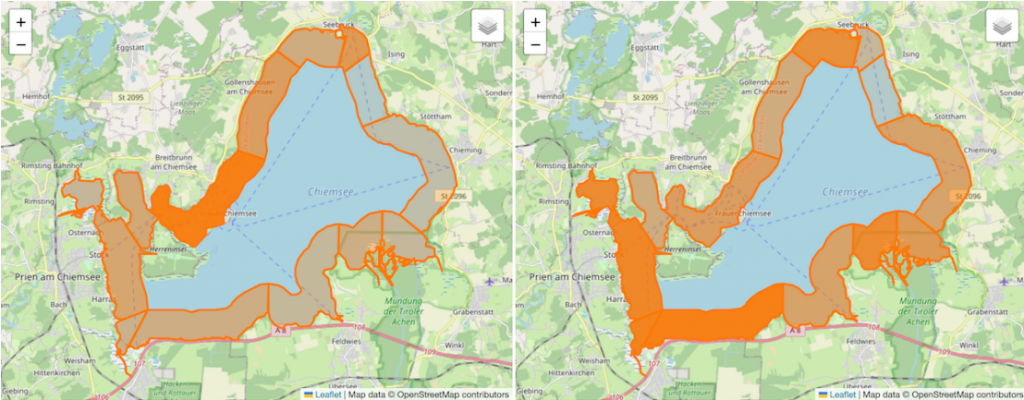

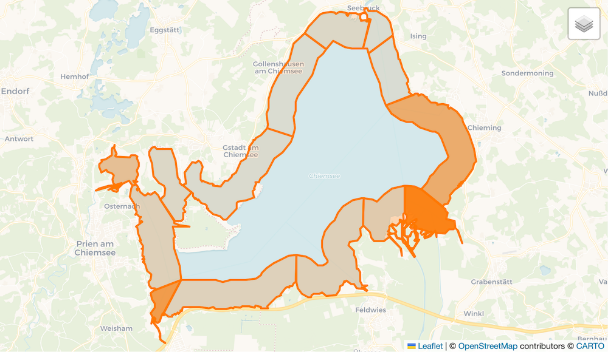

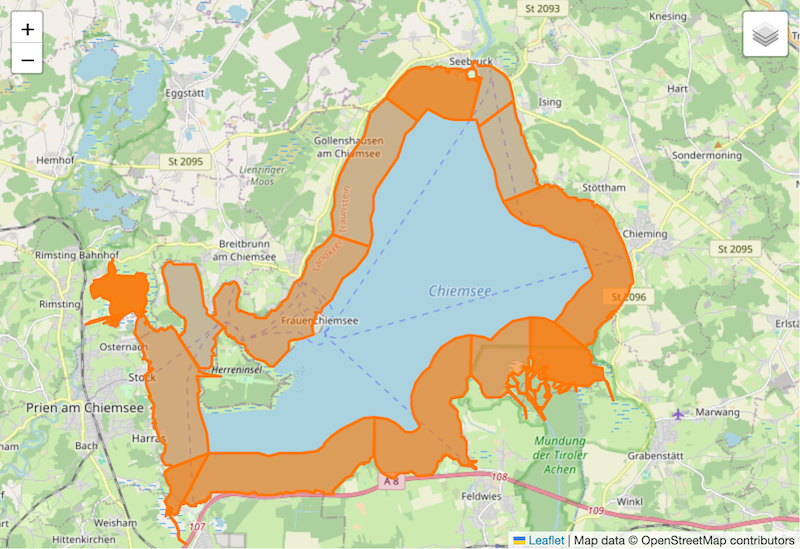

Derweil ein paar Grafiken zur Aprilzählung.

Die Kormoran-Schlafplatzzählung wurde – nicht zuletzt auch weil das Brutgeschäft schon am Start ist – in vielen Fällen nicht mehr durchgeführt.

Zu folgenden drei Plätzen lieen die April-Zahlen vor:

- RO1: Vogelfreistätte Innstausee Freiham: 36 Ind. (10.4.2025)

- RO3: Inn-Altwasser Pfaffenhofen: 6 Ind. (12.4.2025)

- BGL Ainring: 18 Ind. (11.4.2025)